錯体化学研究室 > 最近の研究結果

最近の研究結果

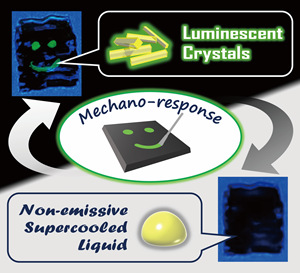

力学刺激で発光をスイッチングする過冷却白金(II)錯体薄膜

刺激応答性薄膜の作成を指向し、融点を低下させるためにアニオン性白金(II)錯体に対して長鎖アルキル基を有する対カチオンを導入しました。得られた錯体は室温で過冷却液体状態をとる一方で、引っかくなどの力学刺激に応答して速やかに結晶化しました。興味深いことに、この結晶化に伴って発光が劇的に増強したことから、引っかくという力学操作で発光のパターンを描くことができる薄膜の作成へと展開することができました。

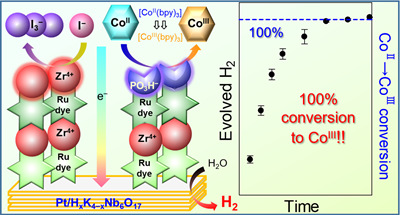

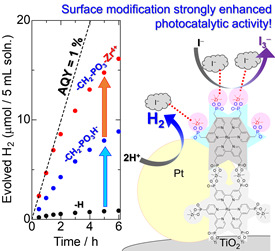

Ru(II)増感剤多層化光触媒の表面電荷の制御による電子移動の効率化

2段階励起型の光水分解反応において、光増感部と電子伝達剤間の反応制御は高効率な系の創成に向けた課題です。本系では光触媒ナノ粒子の表面に正または負の電荷を有する構造を意図的に作り出すことで、電子伝達剤との静電相互作用を生み出し、一方向的な電子移動を実現しました。この結果から電子伝達剤との特異的な相互作用を生み出せる表面構造が、より高活性な系の設計に重要であると分かりました。

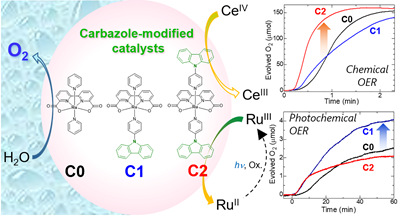

カルバゾール基を導入したRu(II)酸素発生触媒群の開発

光酸素発生反応における正孔集約の重要性に注目し、正孔輸送能を有するカルバゾール(cbz)基を導入したRu(II)錯体触媒群を合成し、溶液中での化学的/光化学的酸素発生反応を検討しました。これらの錯体は高い触媒活性を示し、cbz基の活用が光酸素発生システム構築に有用な指針たりうることを明らかにしました。また、低触媒濃度条件において、cbz基の酸化過程が関与した多段階的な酸素発生挙動も観測されました。

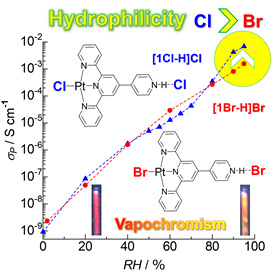

ベイポクロミズムとプロトン伝導性が連動する白金(II)錯体のハロゲン置換効果

高いプロトン伝導性とベイポクロミック発光を示す白金(II)錯体の合成に成功しました。対イオンを臭化物イオンに置換することで、高湿度条件では若干プロトン伝導性が低下するもののプロトンキャリヤーとなる臭化水素酸を200℃という高温まで保持できることがわかりました。

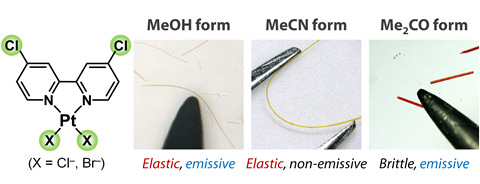

弾性変形と3MMLCT発光性を両立する白金(II)錯体結晶

弾性変形を示す分子結晶は近年、フレキシブルな電子デバイス・光学デバイスの基盤として注目されています。今回、ハロゲン原子を複数導入した白金(II)錯体の結晶が結晶溶媒に依存した弾性や発光性を示すことを見出しました。特に、メタノール包接結晶は弾性変形と集積誘起3MMLCT発光を両立する初めての結晶の例であることから、弾性変形を色変化で検出する刺激応答性材料への応用も期待されます。

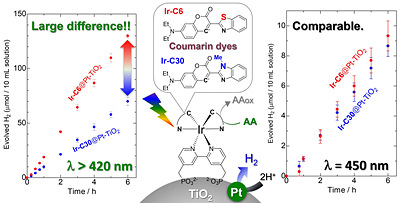

クマリン配位子を有するIr(III)錯体を担持したTiO2ナノ粒子光触媒の構築

本研究では、強い可視光吸収能を持つクマリン色素を配位子として有する2種類のヘテロレプティック型Ir(III)錯体を合成し、白金担持酸化チタンナノ粒子に固定化した光水素発生触媒を開発しました。その活性評価から、クマリン色素に由来する強い可視光吸収能に基づいた高い水素発生光触媒活性を示すことが明らかとなり、クマリン類などの有機色素を太陽光水分解反応へ適応する有用な指針を与えるものと期待されます。

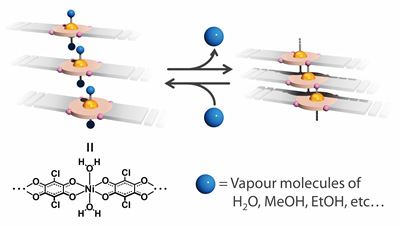

ニッケル(II)クロラニル酸錯体の次元性の変化を伴うベイポクロミズム

我々は先に、メタノール蒸気の吸脱着によって配位数とスピン状態が変化するニッケル(II)キノノイド錯体を報告しました。今回、この挙動を左右する因子を探索する目的でキノノイド配位子としてクロラニル酸イオンを用いたところ、蒸気を脱着させても配位数やスピン状態が変化せず、代わりに次元性の変化を伴う構造変化が起こることが判明しました。これは用いたキノノイド配位子の配位子場強度の違いに起因するものと考えられます。

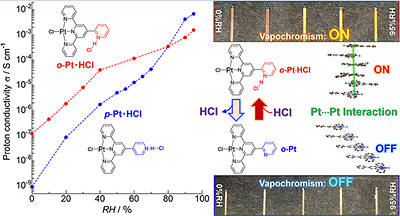

ベイポクロミズムとプロトン伝導性が連動する白金(II)錯体の置換位置効果

プロトン伝導度の可視化を目的に、我々は先にピリジル基を有するベイポクロミック白金(II)錯体を報告しました。今回、結晶中におけるパッキング・プロトン伝導パスの制御を目的にピリジル基の置換位置効果について検討しました。その結果、今回の錯体は先行研究とは異なり相対湿度に対して一段階の発光色変化を示し、また低湿度領域でのプロトン伝導度が向上するなどの顕著な置換位置効果が確認できました。

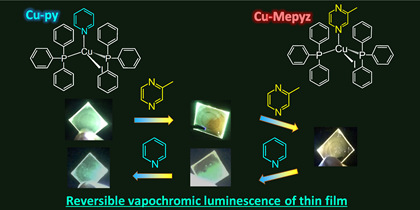

スピンコート法によるベイポクロミック銅(I)薄膜の作成

蒸気センサー材料へのさらなる応用を目的として、蒸気曝露によって発光色の変化を示す銅(I)錯体の薄膜化に成功しました。銅(I)は置換活性であるため、これまで溶液状態で構造を保つことが困難でした。しかし、配位子自身を溶媒としたスピンコート法を利用することでこの課題を克服しました。また、薄膜状態では結晶状態と比べて迅速かつ鮮明に発光色が変化し、薄膜化の重要性が確認出来ました。

Ru(II)錯体多層化TiO2ナノ粒子光触媒のZr(IV)イオン修飾による活性向上

高効率なZスキーム型光触媒を実現するためには電子伝達剤との反応性を向上させることが重要です。今回Ru(II)色素を多層固定化したPt-TiO2ナノ粒子において、その表面構造を電子伝達剤であるヨウ化物アニオンとの反応性が向上するように制御しました。その結果、Zr(IV)カチオンをナノ粒子表面に露出させた系が反応初期の外部反応量子収率1%に到達し、静電相互作用によって電子伝達剤との反応性を大幅に向上できることが分かりました。