錯体化学研究室 > 2017

最近の研究結果:2017年

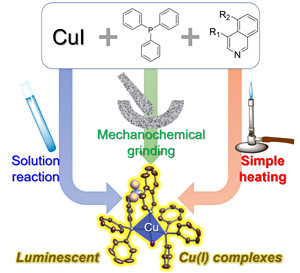

発光性銅(I)錯体の無溶媒加熱合成

強発光材料として注目される銅(I)錯体を低環境負荷で合成する手法として、我々は以前すりつぶし合成を報告しました。しかしこの方法では融点の低い配位子を用いない場合は少量の補助溶媒を用いることが必要でした。今回、溶媒を用いない合成法として、原料をただ混合して加熱するのみで発光性の銅(I)錯体を生成させるという加熱合成の手法を確立しました。

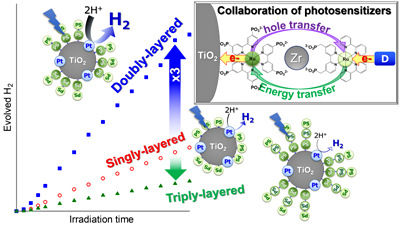

光増感剤を酸化チタンナノ粒子に多層化したナノ光触媒の創製

次世代のクリーンエネルギーとなる水素を水と光から創り出す太陽光水分解反応の高効率化を目指し、Ru(II)光増感剤を酸化チタンナノ粒子上に分子多層膜として固定化しました。驚くべきことに、同じ光増感剤濃度であるにもかかわらず、Ru(II)錯体を二層化すると光水素発生効率は3倍以上に向上したことから、増感剤分子の合理的集積化によって従来の色素増感機構を刷新可能な新しいメカニズム開発につながる結果と期待されます。

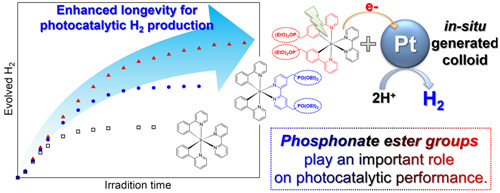

ホスホン酸エステル基が与えるイリジウム(III)錯体の光増感反応への影響

効率的な光水素発生を行うために、光増感能剤とPtコロイドとの間の相互作用や光電子移動の制御が重要です。今回、表面固定化に多く用いられるホスホン酸基のエステルを光増感剤であるIr(III)錯体に導入したところ、無置換の錯体と比べてPtコロイド触媒の失活が抑制されました。これはホスホン酸エステルがPtコロイドに弱く配位したためだと考えられます。

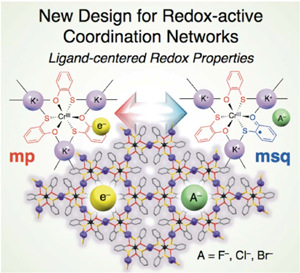

クロム(III)錯体配位子を用いたレドックス活性な配位高分子

レドックス活性な配位高分子はエレクトロニック材料やゲスト選択的な吸着材料への応用が期待されています。今回、配位子中心のレドックス能を有するCr(III)メルカプトフェノラト錯体配位子の対イオンとしてカリウムイオンを導入することでハニカム型配位高分子の合成に成功するとともに、これが固体状態においてもアニオンの吸脱着に伴うレドックス能を示すことを明らかにしました。

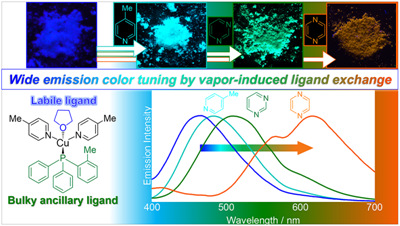

置換活性部位を導入した銅(I)錯体の配位子置換による発光チューニング

蒸気による速やかな配位子置換と発光色変換を狙い、配位力の弱いTHF配位子を導入した発光性銅(I)錯体を合成しました。これに対してN-ヘテロ芳香族分子の蒸気を曝露したところ、THF配位子との配位子置換が進行し最大で134 nmもの発光の長波長シフトがみられました。また、この錯体は熱活性型遅延蛍光を示すことも示唆されました。

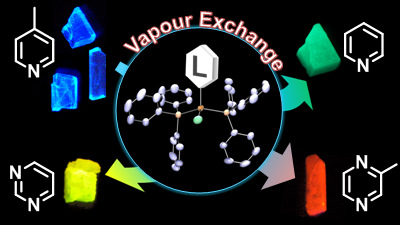

N-ヘテロ芳香族蒸気による強発光性銅(I)錯体の発光色変換

発光性ハロゲン化銅(I)錯体の発光色は、配位しているN-ヘテロ芳香環のLUMOに強く依存することが知られています。そこで、当研究室で見出した強発光性銅(I)錯体に対しさまざまなN-ヘテロ芳香族分子の蒸気を曝露することで、固相における配位子置換を進行させ発光色を青色から緑、黄色、赤色へと大きく変化させることに成功しました。

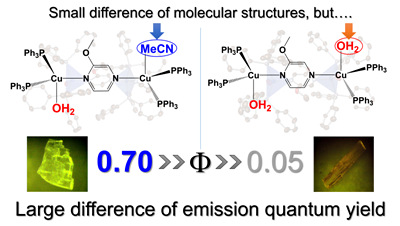

わずかな立体障害の差による銅(I)複核錯体の発光強度の顕著な変化

強発光性の銅(I)錯体を開発する上で、その発光量子収率を低下させる要因の特定は重要な課題です。今回、非常に類似した構造をもつ2種類の銅(I)複核錯体についてその発光挙動を調査した結果、片方の銅(I)イオンに配位していたアセトニトリルを水へと置換するだけで劇的な発光量子収率の低下がみられ、このわずかな立体障害の差でも励起状態における構造歪みの抑制に大きな影響を及ぼしていることが判明しました。

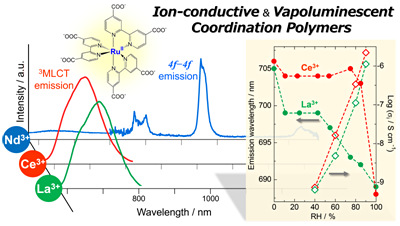

イオン伝導性とベイポクロミック発光性を併せもつPCPの系統的合成

発光性ルテニウム(II)錯体配位子と3種類の希土類イオンからなる多孔性配位高分子(PCP)を合成しました。この多孔質構造の安定性が架橋金属イオンのイオン半径に由来するため、イオン伝導の活性化エネルギーやベイポクロミック発光の変化の領域に架橋金属イオン依存性が見出されました。また、Nd3+イオンを用いたPCPではルテニウム錯体配位子からNd3+イオンへのエネルギー移動を観測しました。

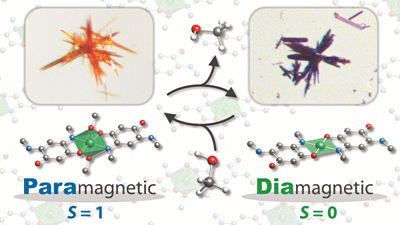

蒸気で色と磁性を同時に変えるニッケル(II)錯体

平面四角形型では反磁性、八面体型では常磁性を示すニッケル(II)の性質を利用して、蒸気曝露による色と磁性のスイッチングを試みました。具体的には、平面四角形型のニッケル(II)錯体に対してメタノール蒸気を曝露することで、メタノールが軸位に配位した八面体型の錯体へと可逆的に変換することに成功し、それに伴って錯体の色と磁性とを同時にスイッチングすることができました。

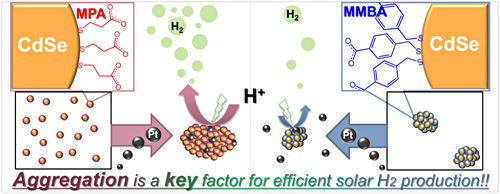

CdSe量子ドットの表面保護配位子が光触媒能に与える影響

CdSeナノ結晶(量子ドット)は強発光や光電子移動能を示すことから光水素発生に多く用いられています。量子ドットの表面は粒径維持や分散性の確保のために表面保護配位子で覆われていますが、この表面保護配位子が水素発生に及ぼす影響については議論されてきませんでした。実際に3種類の配位子を用いて比べてみたところ配位子によって溶液内での凝集状態が顕著に変化し、それに応じて水素発生効率の向上がみられました。