錯体化学研究室 > 2019

最近の研究結果:2019年

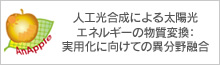

ベイポクロミズムのON/OFFができる高プロトン伝導性白金(II)錯体

ベイポクロミズムによるプロトン伝導度の可視化を目的に、白金(II)錯体上にピリジル基を導入しました。その結果、この錯体はプロトン化状態において相対湿度に依存した発光変化を示すとともに、高相対湿度下では6.8 × 10-3 S cm-1という高い伝導度を示しました。さらに、HCl曝露と加熱によって容易に固体状態でプロトン着脱が可能であり、それに伴うプロトン伝導性の変調とベイポクロミズムのON/OFFにも成功しました。

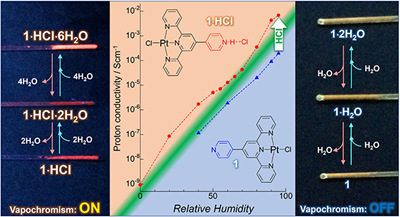

白金(II)錯体担持メソポーラス有機シリカの迅速ベイポクロミズム

白金(II)錯体の蒸気応答性と多孔性材料の吸着特性を併せ持った迅速蒸気応答材料を開発すべく、発光性白金(II)錯体をメソポーラス有機シリカ(PMO)上に担持しました。その結果、メタノールの蒸気に応答して白金(II)錯体がPMO上でナノ結晶化することにより、曝露からわずか1分以内に色調・発光変化を示す迅速かつ高い安定性を誇るベイポクロミズムが実現できました。

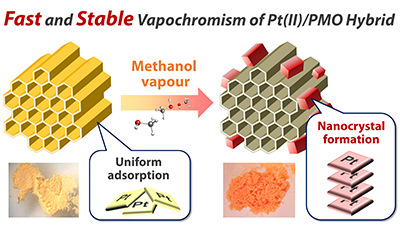

Ru(II)光増感剤を多層化した光触媒ナノ粒子による高活性光水素発生反応

光触媒水還元反応の光電荷分離過程におけるエネルギー移動過程の効果を検討すべく、白金コロイド担持酸化チタンナノ粒子表面にホスホン酸基を固定化部位として有するポリピリジル型Ru(II)光増感剤を多層化させ、光水素発生反応の活性を検討しました。その結果、光増感剤の2層化によって、犠牲還元剤であるアスコルビン酸を消費しつくすまで高活性を維持したまま光駆動し続けることを見いだしました。

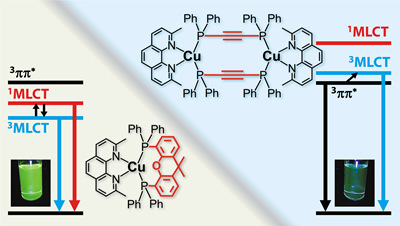

発光性銅(I)錯体のジホスフィン配位子による発光由来の制御

銅(I)ジイミン・ジホスフィン錯体はその多くが強い遅延蛍光を示すため盛んに研究されています。今回、ジホスフィン配位子として三重結合を有する配位子を導入したところ、遅延蛍光性が消えた代わりに3MLCT励起状態と3ππ*励起状態からのリン光が競合する二重発光性が発現しました。これはジホスフィン配位子の変化による各励起状態間のエネルギー的な上下関係の変化に由来しており、今後の分子設計に指針を与える結果です。

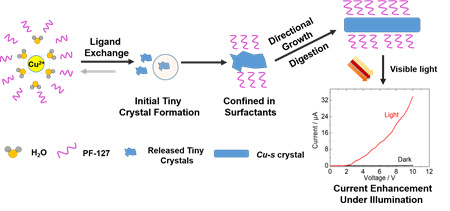

界面活性剤による非細孔性Cu-BTC MOFの選択的生成

銅(II)イオンとベンゼントリカルボン酸(BTC)からなる非細孔性MOFが、非イオン性界面活性剤(PF-127)によって選択的に生成することを見出しました。通常、銅(II)イオンとBTCを均一系溶液で混合すると細孔性のHKUST-1が生成しますが、PF-127の共存下では3 mmほどの長さをもつロッド状の非細孔性MOFが高収率で生成します。また、このMOFは電位の印加下で光ディテクターとしての特性を示すことが分かりました。

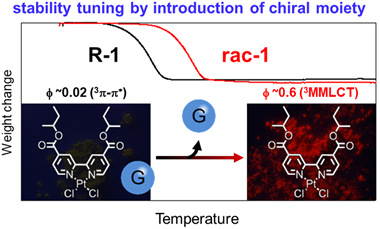

白金(II)錯体のキラル・ラセミ体の違いによる蒸気吸着能の制御

蒸気応答性に対するキラリティの影響を検討すべく、キラルな置換基を修飾した白金(II)錯体を合成しました。この錯体のキラル・ラセミ体における蒸気応答性を調べた結果、ともにトルエンに対する蒸気応答性を示す一方、吸着されたトルエン分子の脱離温度が異なっていることが分かりました。これは、キラル部位の配向による結晶構造への影響がラセミ体・キラル体それぞれで異なるため、蒸気の脱離しやすさが変化した事に由来すると考えられます。

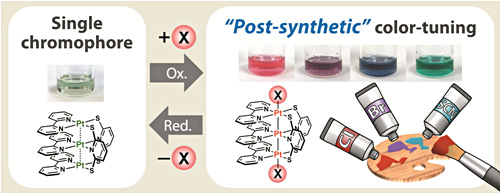

陰イオンで色調をチューニングできるエレクトロクロミック白金三核錯体

電気をかけると色が変わるエレクトロクロミズムは透明ディスプレイなどの原理として盛んに研究されていますが、各状態の色調をチューニングするためには合成化学的に分子修飾をする必要がありました。今回、白金三核錯体をエレクトロクロミック色素として使うことで、分子修飾などの煩雑な操作をしなくても共存させる陰イオンを変えるだけで電気をかけた時の色を赤から青緑まで幅広くチューニングすることに成功しました。

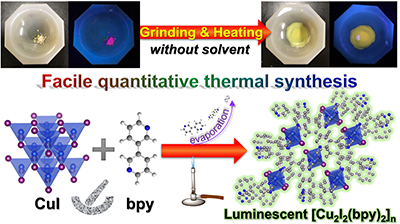

強発光性銅(I)配位高分子の完全無溶媒合成

次世代の発光材料として期待される銅(I)錯体を低環境負荷で合成する方法として、すりつぶし合成や加熱合成が期待されています。しかしこれらの方法では過剰の配位子が必要であり、有機溶媒による洗浄が必要でした。本研究では、すりつぶし合成や加熱合成ののちに過剰の配位子を加熱により揮発させ除去することで、有機溶媒を一切使わずに高純度・高収率・短時間で強発光性銅(I)配位高分子を得ることに成功しました。

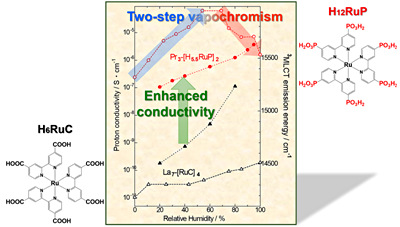

二段階ベイポクロミズムとプロトン伝導性を示すPCP

ホスホン酸基修飾された発光性ルテニウム(II)錯体とランタノイドイオンから成る新規多孔性配位高分子(PCP)を合成しました。このPCPは細孔壁に並ぶホスホン酸基を通したプロトン伝導性を示すことがわかりました。また、ルテニウム(II)錯体の3MLCT発光エネルギーが水分子の吸着に伴い低湿度域では高エネルギー化、高湿度域では低エネルギー化するという二段階のシフトを示す興味深い挙動を示すことがわかりました。

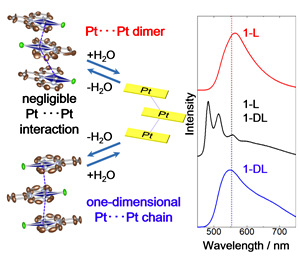

キラルなアニオンによるカチオン性白金(II)錯体のベイポクロミズムの制御

キラリティによる結晶構造や蒸気応答性の制御を目的に、カチオン性白金(II)錯体のカウンターイオンとしてキラルな酒石酸水素イオンを導入しました。その結果、酒石酸水素イオンのラセミ体とL体を用いた結晶はそれぞれ異なった白金間相互作用を示す事が分かりました。この違いはベイポクロミック発光の波長の違いとして検出できる事から、カウンターイオンのキラリティによってベイポクロミック挙動を制御できる可能性が示唆されました。