錯体化学研究室 > 2022

最近の研究結果:2022年

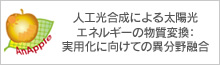

Ru(II)-ピコリン酸錯体による赤色光増感水素生成光触媒反応

太陽光による水分解反応の実用化には太陽光に多く含まれる赤色光の有効利用が必要不可欠です。本系では安定なキレート環を形成しつつ、比較的弱い配位子場を与えるピコリン酸配位子を導入したRu(II)錯体を新規に合成し、Pt担持TiO2ナノ粒子へ担持することで、赤色光照射によって水素を高活性かつ安定的に発生させる系の構築に成功しました。ピコリン酸配位子の誘導体を用いればさらなる吸収波長域の拡大なども可能と見込まれ、今後のさらなる発展が期待できる成果と言えます。

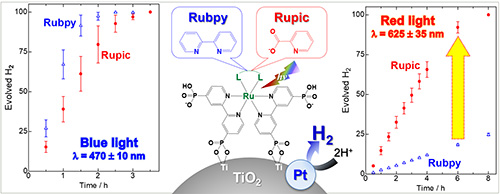

Ru(II)増感色素多層化光触媒の表面への金属イオン固定化による活性向上

2段階励起型の光水分解反応では、より長波長側の光利用と電子伝達剤との高い反応性が必要です。本系では光水還元系において、色素増感層の表面に固定化する金属イオン種依存性を調査しました。その結果、酸化還元不活性な3価または4価の金属イオンを固定化した系は、固定化していない系に比べて高い活性を示し、色素の吸収端でも高効率に光駆動できることが分かりました。

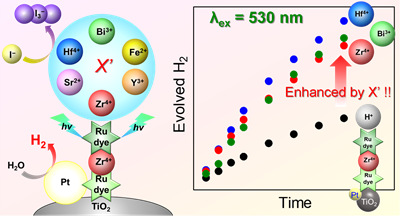

複層化したRu(II)増感色素と水素生成触媒ポリマーとが連動する光電極の作成

Ru(II)色素の逐次積層法と水素生成触媒ポリマーの気相蒸着法を組み合わせることで、増感色素とポリマー触媒が連動する新しい水素生成光電極の構築に成功しました。ポリマー触媒の被覆と色素層の複層化の相乗効果によって、光電極の耐久性が大幅に改善できることがわかり、水素生成光電極の低コストプロセス化と高耐久化に資する重要な知見になると期待されます。

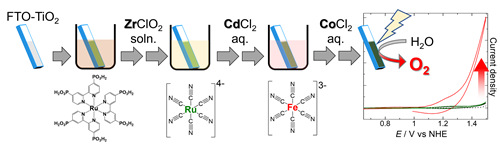

Ru(II)色素と正孔輸送剤、酸素生成触媒を逐次積層した光電極の作成

Ru(II)色素と正孔輸送剤として機能するプルシアンホワイト類縁体、さらに酸素生成触媒として機能するプルシアンブルー類縁体を、逐次積層法により光電極として集積させることに成功しました。各種光電気化学測定により色素層-正孔輸送層を介した酸素生成反応が駆動することがわかり、今後のさらなる高活性化に向けた重要な知見が得られました。

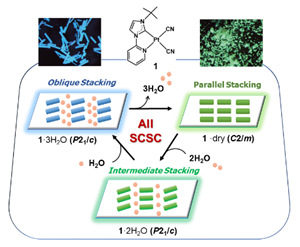

強発光性白金(II)錯体の多段階単結晶ー単結晶相転移とベイポクロミズム

強発光性を示す白金(II)錯体に対して蒸気応答性を検討したところ、単結晶性を維持したまま水分子の吸脱着(単結晶-単結晶構造転移)が起き構造変化に対応し、発光色が青色から黄緑色に可逆的に変化しました。また、in-situ 単結晶X線回折により水蒸気吸着が二段階で起きていること及び中間体の結晶構造についても明らかにしました。

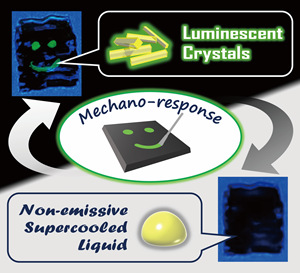

力学刺激で発光をスイッチングする過冷却白金(II)錯体薄膜

刺激応答性薄膜の作成を指向し、融点を低下させるためにアニオン性白金(II)錯体に対して長鎖アルキル基を有する対カチオンを導入しました。得られた錯体は室温で過冷却液体状態をとる一方で、引っかくなどの力学刺激に応答して速やかに結晶化しました。興味深いことに、この結晶化に伴って発光が劇的に増強したことから、引っかくという力学操作で発光のパターンを描くことができる薄膜の作成へと展開することができました。