錯体化学研究室 > 最近の研究結果

最近の研究結果

【祝】小林准教授の論文がChemSusChem誌に受理されました!

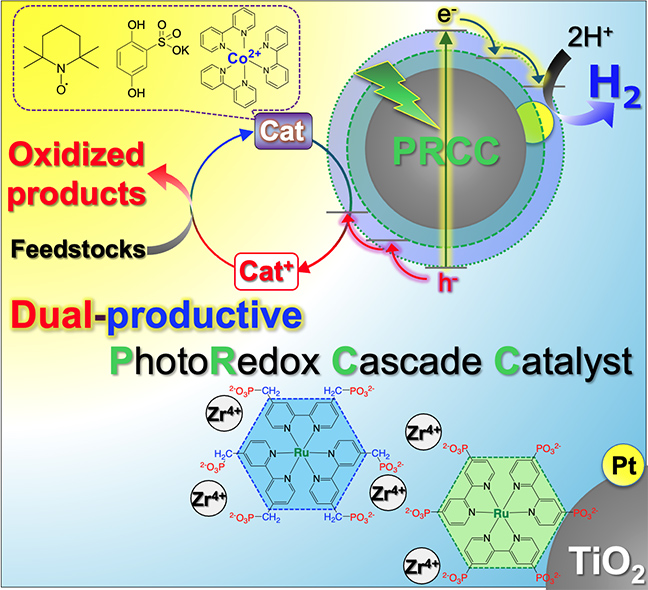

小林准教授が環境科学院の野呂教授、黄助教と共同で、ChemSusChem誌に論文を発表しました!Ru(II)色素二層化Pt触媒担持二酸化チタンナノ粒子光触媒とPd触媒分子、有機ラジカルメディエーターからなる光レドックスカスケード触媒系を構築し、エチレンやプロピレン等のオレフィンガスを酸化(ワッカー酸化)しながら、可視光触媒反応によって水素を同時に生成させることを成功した研究です!おめでとうございます!

水素を生成しながらセルロースを溶かす光触媒

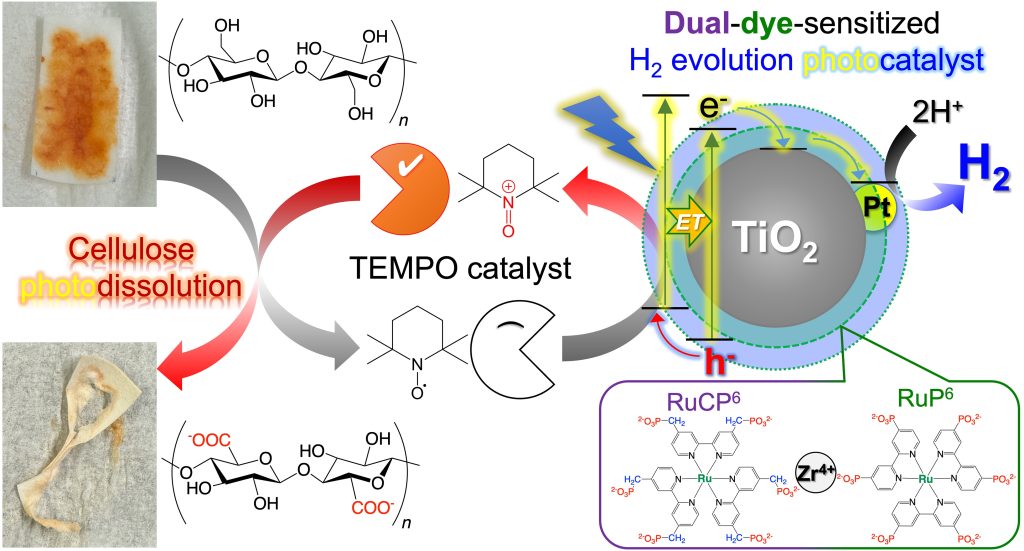

セルロースは地球上に最も豊富に存在する持続利用可能な炭素資源ですが、その資源化には非常に安定な構造を解きほぐすための膨大なコストが必要でした。本研究では、当化学部門の三浦篤志准教授、高橋啓介教授と共同で、環境に優しい光触媒反応によりセルロースを資源化するべく、Ru色素を二重化したPt-TiO2ナノ粒子光触媒(DDSP)の合成パラメータを機械学習を活用して最適化し、有機ラジカル触媒分子TEMPOを組み合わせた光レドックスカスケード触媒(PRCC)の活性向上を追求しました。その結果、DDSPをセルロース紙へ塗布することで、光触媒反応により水素ガスを生成しながらセルロースがナノファイバーへと徐々に溶出する特異な現象を見出しました。本成果はクリーンエネルギー源である水素と高機能材料として期待されるセルロースナノファイバーを同時に合成する効率的な手法として今後のさらなる発展が期待されます。

- 本学のプレスリリースはこちら(大学本部)とこちら(理学研究院)

2つのメディエーターを駆使して水素とビアリールを同時に光合成

我々の生活を支える様々な有用有機化合物を生産するプロセスから太陽光エネルギーを利用して水素を得ることができれば、次世代水素社会を支える重要な水素供給源になると期待されます。そのような背景から本研究では、当研究室で開発してきたDDSPナノ粒子光触媒を様々な有機化合物変換反応に触媒活性を示すPd錯体触媒に連動させるべく、有機ラジカルTEMPOを介在させた新しい光レドックスカスケード触媒を構築しました。興味深いことに、本系ではアリールボロン酸からPd触媒によるホモカップリング反応を経てビアリールを合成するプロセスとDDSPが光触媒的に水素を生成するプロセスが、TEMPOメディエーターによって連動していることがわかりました。このような二重メディエーター系(Pd錯体触媒+TEMPO)を光触媒反応へ連動させた例は極めて少なく、さらなる発展が期待されます。

(論文公開日:2025年8月14日)

持続可能な水素資源からの太陽光水素生産を志向した光レドックスカスケード触媒

可視光駆動型水素生成光触媒反応は、クリーンで持続可能なエネルギー源に貢献すると期待され、精力的に研究されてきました。この光触媒活性を評価するために犠牲剤が一般的に使用されていますが、その不可逆的な分解は光電荷分離を強制し、光触媒が有する二重生産性(還元生成物と酸化生成物を同時に合成する能力)を損ねてしまいます。本コンセプト論文ではそのような背景を踏まえ、犠牲剤の不可逆的な分解に頼ることなく光電荷分離を誘起し、光触媒が有する二重生産性を担保できる光レドックスカスケード触媒(PRCC)の概要を紹介します。当研究室で開発してきたPRCCが、どのような経緯で発展してきたのか?ご興味ある方はぜひご一読ください。

(論文公開日:2024年7月17日)

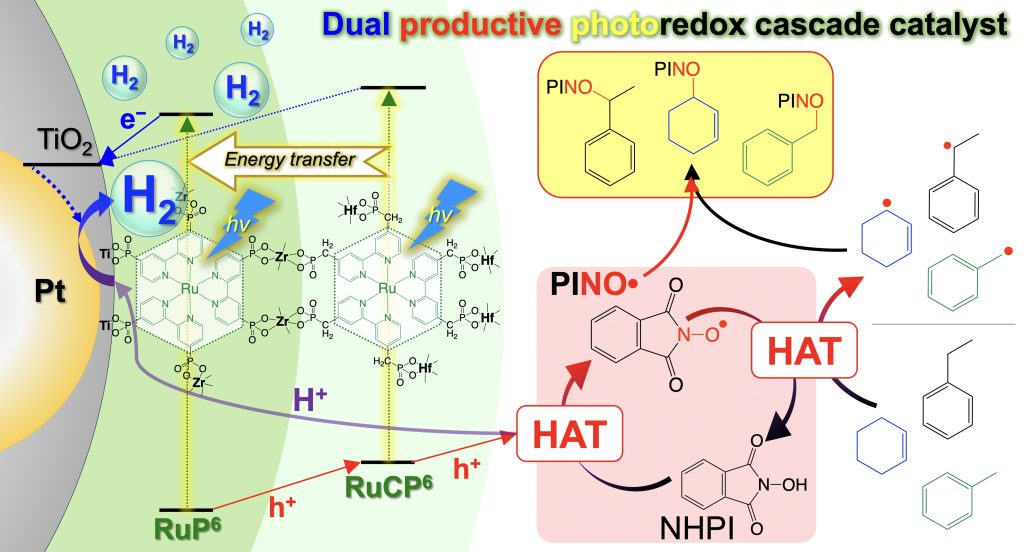

メチルアレーン類を酸化して水素を生成する光触媒

有機化合物の変換過程における太陽光を利用した水素生産は、持続可能なカーボンニュートラル社会を実現するために必要な水素と有機化合物の両方を供給する有望なアプローチです。本研究では、2つのRu増感剤を積層したPt-TiO₂ナノ粒子光触媒に、水素原子移動触媒として機能するN-ヒドロキシフタルイミド(NHPI)を組み合わせた新たな光レドックスカスケード触媒を構築し、トルエンやシクロヘキセン等のメチルアレーン類を酸化的に官能基修飾しながら、水素を同時に生産できることを見出しました。本反応では、得られる酸化生成物(PINO付加体)も還元生成物(水素)も有用な化成品であることから”二重生産性”を有する光触媒として、今後のさらなる展開が期待できます。

(論文公開日:2024年5月29日)

Cu(I)ベイポクロミック薄膜センサーの開発

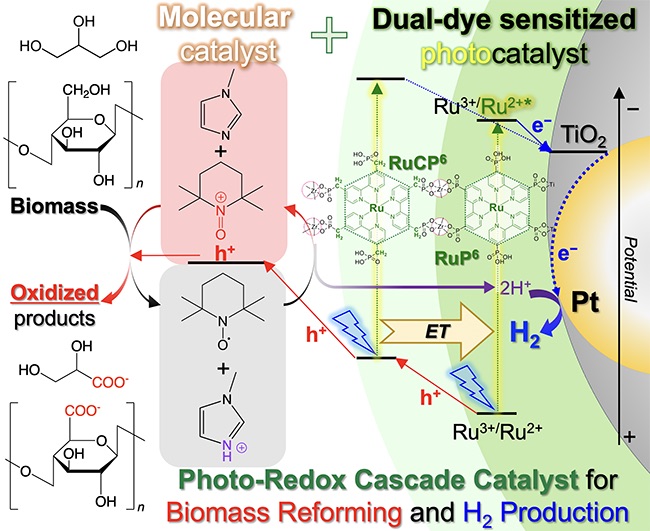

バイオマス光改質に貢献する光レドックスカスケード触媒

バイオマス光改質は水素というクリーンなエネルギー資源とバイオマス酸化の結果として得られる価値ある化成品を同時に供給する有望な方法です。しかし、この反応を駆動させるには光触媒が反応活性時にセルロースへ接触しなければならず、その反応効率の低さが問題でした。本研究では2つのRu増感剤を積層したPt-TiO₂ナノ粒子光触媒に、均一触媒として機能する有機ラジカルTEMPOと組み合わせた新たな光レドックスカスケード触媒を構築することで光触媒‐基質間の接触頻度を向上させ、青色光照射下においてセルロースを光触媒反応により酸化しながら水素も同時に発生させることに成功しました。

(論文公開日:2023年11月6日)(最近の研究成果ページを更新していなかったので、HPへの公開日時が論文掲載日と大幅にずれてしまいました。申し訳ございませんが、今後は随時更新しますので、ご了承いただければ幸いです。)

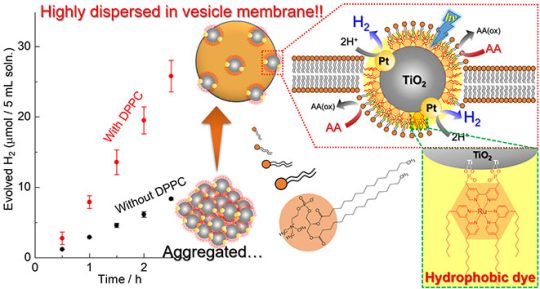

疎水性Ru色素を活用した脂質二分子膜担持光水素生成系の構築

光触媒の溶媒に対する分散性は触媒活性を左右する重要因子ですが、それを自在に制御する方法は乏しいのが現状です。本研究ではこの問題を打破するべく、光増感剤として有名なRu(II)錯体に疎水性アルキル鎖を4本導入し、酸化チタンナノ粒子表面へ担持させました。この疎水性光触媒ナノ粒子は水に対する分散性が乏しいものの、両親媒性脂質二分子膜(ベシクル)と組み合わせることで劇的に分散性が向上し、光触媒活性も3倍以上にも向上することを見出しました。本成果は光触媒活性を向上させる表面改質法の基礎的知見を与えるとともに、疎水性を活用した光触媒インクの創出にもつながる貴重な成果と位置付けできます。

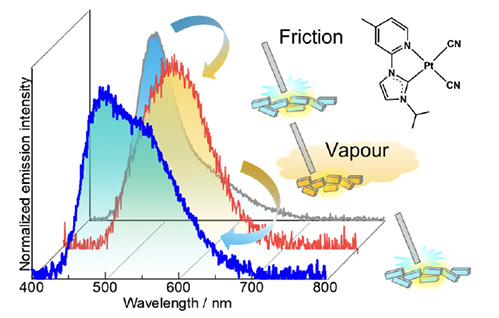

すりつぶしによって光りながら色を変化させる白金錯体の創出

NHC配位子を有する強発光性Pt(II)錯体を新たに合成し、すり潰しという単純な刺激によって発光する挙動(=トリボルミネッセンス)を示すことを見出しました。興味深いことに、合成したPt(II)錯体のトリボルミネッセンス現象ではすりつぶしによって光るだけでなく、その発光色も同時に変化すること(=メカノクロミズム)を見出し、すり潰しによって結晶構造が変化しながら発光するという極めて珍しい現象を示す例であることがわかりました。

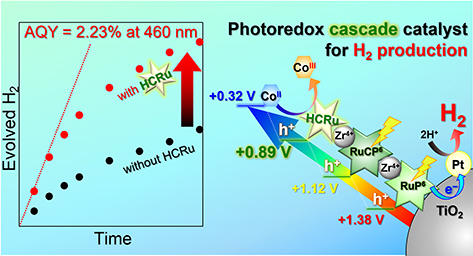

透明電子伝達剤を付与した光レドックスカスケード触媒による水素生成反応

2段階励起型水分解光触媒系では、電子伝達剤との一方向的電子移動の実現が重要です。本研究では光触媒表面と可視光を透過させながら電子移動を橋渡しするヘキサシアニドRu(II)錯体(HCRu)をRu色素二層化光触媒ナノ粒子表面へ担持し、Co(bpy)3錯体を電子源とした光水素発生反応を検討しました。その結果、HCRu担持により活性は2倍以上に増強され、酸化チタンナノ粒子光触媒系では世界最高活性を示すことを見出しました。同時にCo(bpy)3錯体を天然光合成系で広く使われるヒドロキノン系電子伝達剤に置き換えても高い活性を維持することもわかりました。